文字サイズ

閉じる

閉じる

文字サイズ

閉じる

閉じる

ここから本文です

一元化前に受給権が発生した方

組合員の方や退職共済年金等を受けている方などが、被用者年金制度一元化法施行前(平成27年9月30日まで)に次の1から4のいずれかに該当したときは、遺族の方に遺族共済年金が支給されます。

(注)

遺族共済年金を受けることができる方は、組合員であった方の死亡当時、その方によって「生計を維持していた方(☆)」で、遺族の順位は次のとおりです。

(注)

【(☆)生計を維持していた方】

生計を維持していた方とは、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満(または所得額が655万5千円未満)である方をいいます。

生計維持関係については、加給年金額が支給される場合と同様の取扱いとなっていますので、詳しくは特別支給の退職共済年金をご覧ください。

遺族共済年金は、次の合計額となります。

なお、遺族共済年金の額は、受給要件が「短期要件」であるか「長期要件」であるかにより、計算方法が異なります。

年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。(公務外による死亡の場合)

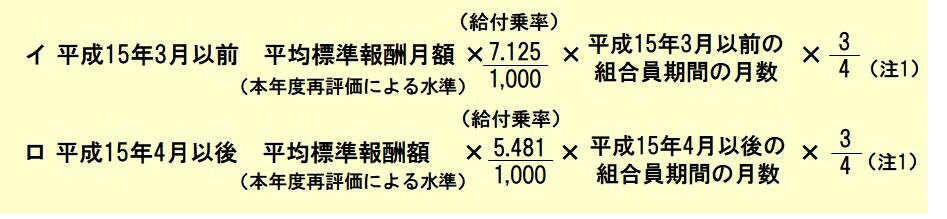

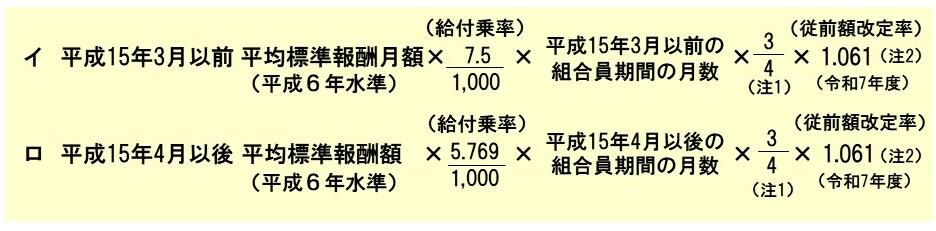

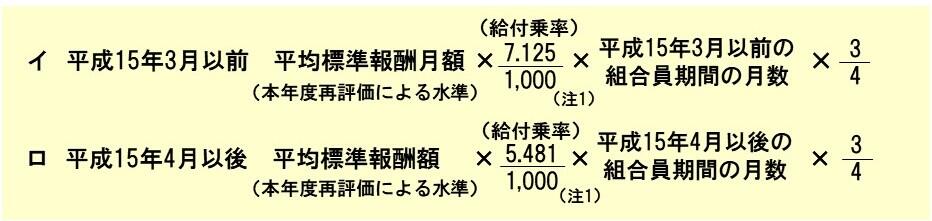

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注1)組合員期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。

(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.063に読み替えます。

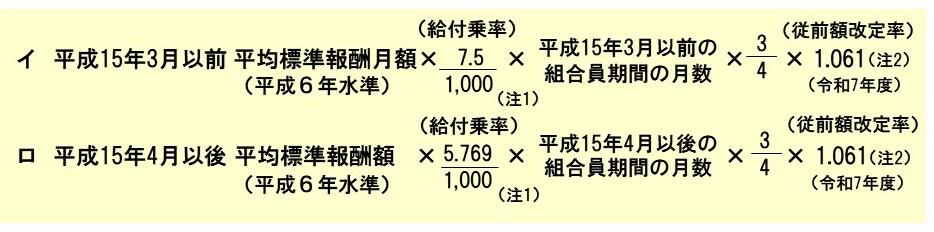

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注1)組合員期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。

(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.063に読み替えます。

623,800円

妻が遺族共済年金を受ける場合で、40歳から65歳に達するまでの間、加算されることになっています。

妻が65歳となったときは、妻加算額が加算されなくなり、年金額が減額となりますが、代わりにご自身の老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所へおたずねください。

なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受けることができるときは、その間、この妻加算額は支給が停止されます。

年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。(公務外による死亡の場合)

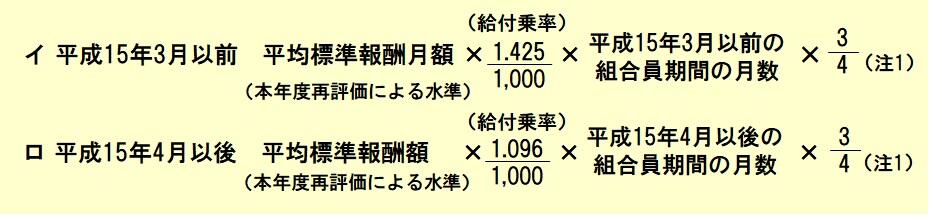

A.本来水準額(イとロの合計額)

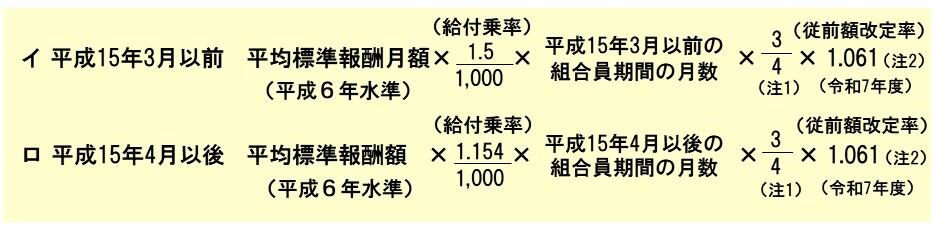

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注1)死亡した組合員であった方が、昭和21年4月1日以前に生まれた方であるときは、給付乗率が異なります。

(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.063に読み替えます。

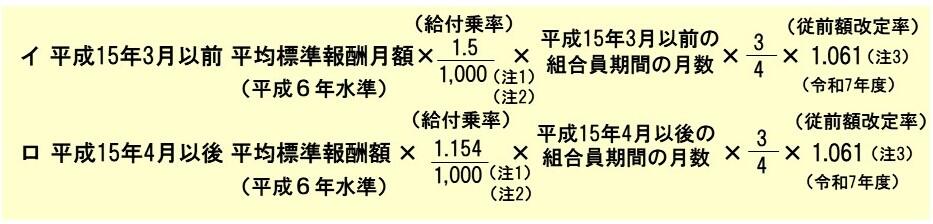

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注1)死亡した組合員であった方が、昭和21年4月1日以前に生まれた方であるときは、給付乗率が異なります。

(注2)組合員期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。

(注3)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.063に読み替えます。

623,800円

妻が遺族共済年金を受ける場合で、組合員期間が20年以上あるときに限り、40歳から65歳に達するまでの間、加算されることになっています。

妻が65歳となったときは、妻加算額が加算されなくなり、年金額が減額となりますが、代わりにご自身の老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所へおたずねください。

なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受けることができるときは、その間、この妻加算額は支給が停止されます。

遺族共済年金を受給できる方が、次の1、2のいずれかの条件に該当するときは、原則として、国民年金法による「遺族基礎年金」があわせて支給されます。

(注)子については、[遺族の範囲と順位]の(注1)をご覧ください。

この場合、「組合員若しくは組合員であった方の死亡の当時から引き続き障害の程度が1級または2級に該当している方」は、20歳未満の方に限られます。

遺族基礎年金の額

| 年金額 | (昭和31年4月2日以後に生まれた方)831,700円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)829,300円 |

|---|

配偶者が受給するときの加算額

| 子の人数 | 年金額 |

|---|---|

| 2人目まで1人につき | 239,300円 |

| 3人目から1人につき | 79,800円 |

子が受給するときの加算額

| 子の人数 | 年金額 |

|---|---|

| 2人のとき | 239,300円 |

| 3人目から1人につき | 79,800円 |

遺族共済年金を受けている方が、次の1から5のいずれかに該当したときは、その受ける権利はなくなります。

平成19年4月以降、夫の死亡により30歳未満で遺族共済年金を受けることになった妻の場合、有期給付となることがあります。

(注)子とは、18歳未満(18歳到達の年度末まで)の子、または20歳未満で障害の程度が1級、2級に該当する子をいいます。